タクシー業界は本当に「終わり」なのか?理由の深掘りと将来性について徹底検証!

タクシー業界は、近い未来に終わりを迎える噂があることをご存知ですか?

これからタクシー運転手になろうと思っている人からすれば、本当にタクシー業界に転職して良いか、考えてしまいますよね。

タクシー運転手の高齢化や人材不足など、多くの課題を抱えているタクシー業界は今後どのようになっていくのでしょうか。

本記事では、タクシー業界は本当に「終わり」を迎えるのか、理由の深掘りと将来性について徹底検証します。

タクシー業界は「終わり」と言われる理由!

タクシー業界が「終わり」と言われているのには、さまざまな理由があります。本記事で詳しくまとめて解説しますので、タクシー業界が抱えている現状の課題をあらかじめ知っておきましょう。

具体的には、以下のとおりです。

| ・営業収益と輸送人員は減り続けている ・タクシー運転手と車両数は減少を続けている ・タクシー運転手の高齢化が進んでいる ・2024年問題で労働時間が改正されたから ・ライドシェアの導入で、労働条件が悪化する ・タクシー運転手不足や高齢化で、倒産企業が続出 ・自動運転タクシーが導入されるから |

それぞれについて、一つずつ詳しく解説します。

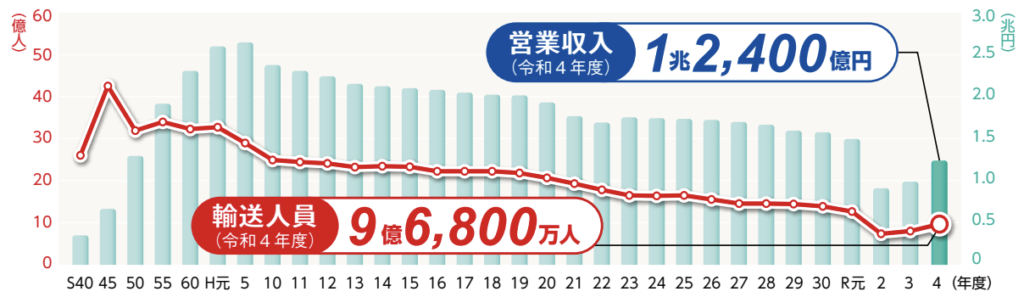

営業収益と輸送人員は減り続けている

営業収益と輸送人員は、ここ20年間で減少し続けています。厚生労働省の資料「令和5年版 国土交通白書 第Ⅱ部関連データ集」を参考に紹介します。

| 年代 | 営業収益(円) | 輸送人員(万人) |

| 平成13年(2001) | 30,951 | 193,948 |

| 平成20年(2008) | 28,473 | 174,213 |

| 令和元年(2019) | 31,634 | 122,841 |

| 令和3年(2021) | 26,416 | 79,088 |

※営業収益:事業で得た収益(ここでは、営業車両1台あたりの1日分の売り上げ)

※輸送人員:一定の期間において、交通機関が運んだ旅客の総人員数

近年の社会全体の不景気の影響もあり、営業収益と輸送人員も減少しています。特に、令和元年からの新型コロナウイルス感染症拡大の影響は甚大なものと言えるでしょう。

タクシー輸送人員と営業収入(出典:Taxi Today 2024)

タクシー運転手と車両数は減少を続けている

タクシー業界では、平成14年に行われた道路運送法の改正により規制が緩和されています。この規制緩和によって、おもに以下のような変化がありました。

- タクシー業界への新規参入が原則自由

- 遠距離割引などサービスの多様化

- 台数が増えたことによる価格競争の激化

これにより車両数が増えたものの、平成20年以降はリーマンショックの影響もあってタクシーの車両数は減少しています。

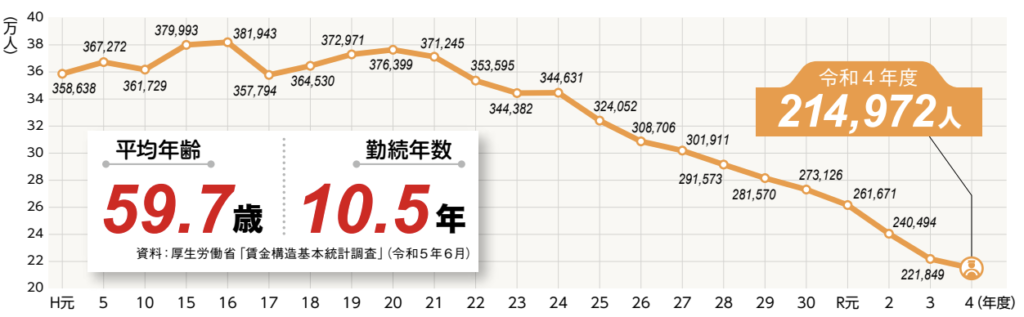

また、2010年から12年間でタクシー運転手は約40%、14万9000人も減っています[1]。減っている原因は、次に解説する「タクシー運転手の高齢化」というのも一因です。

運転者数の推移(法人)(出典:Taxi Today 2024)

[1] : タクシー運転手の現状とタクシーに関する事故データ

タクシー運転手の高齢化が進んでいる

タクシー運転手は、全国的に高齢化が進んできています。フルタイムで働く一般労働者の平均年齢は43.9歳ですが[2]、タクシー運転手の平均年齢は59.7歳と高めです[3]。

また、世代別に見ると、2020年には65~69歳が最大ボリューム層であったものの、2022年には70~74歳が最大ボリューム層に変化しています。

有効求人倍率も全産業平均と比較して高いことからも、タクシー業界全体として高齢化問題は改善していかないといけない点と言えるでしょう。

[2]: 令和5年賃金構造基本統計調査

[3]: Taxi Today 2024

2024年問題で労働時間が改正されたから

いわゆる「2024年問題」と呼ばれているものは、物流業界に大きな変革をもたらしたと言われています。

「ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示(2024年4月1日施行)」[4]によって、タクシー運転手の拘束時間の上限や休息期間が改正されています。この改正によって、タクシー運転手の実働時間は短くなりました。

本改正は、労働者の長時間勤務ならびに過重労働の実態から健康確保などの目的で見直しをはかったものと言えますが、実働時間が減るということはその分収入が減ることになります。

[4]: ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示(2024年4月1日施行)

ライドシェアの導入で、労働条件が悪化する

ライドシェアとは、タクシー会社の管理下ではあるものの、一般ドライバーが自家用車で有償の送迎サービスを提供できる制度です。

2024年3月から開始した制度のため、一般的にまだ認知度が高くありませんが将来的に広がっていくことが予想されています。お伝えしたとおり、タクシー運転手や車両数は減少していっているため、ライドシェアを導入することで輸送力不足の解消が期待できます。

今後ライドシェアが広がっていくと、既存のタクシー運転手が煽りを受けて労働条件が悪化することも考えられるでしょう。

タクシー運転手不足や高齢化で、倒産企業が続出

タクシー業界では、2023年度に33件の倒産が発生し、過去10年で最多です。[5]タクシー運転手不足や高齢化に加えて、燃料代の高騰も原因の一つとされています。

ここまでお伝えした内容(「終わり」と言われる理由)が改善していかないと、今後も倒産企業が増える可能性もあります。

[5]: 帝国データバンク

自動運転タクシーが導入されるから

近い将来、自動運転タクシーが導入されるのではないかと言われています。

「MaaS(Mobility as a Service)」と呼ばれることもあり、AIなどのテクノロジーを活用した交通サービスが普及していくと、タクシー運転手の仕事が減るため、失業のリスクも高まる可能性が考えられます。

タクシー業界に将来性がある理由

タクシー業界は「終わり」と言われていますが、決してそのようなことはないとも言えます。課題が多いタクシー業界ですが、一概に「終わり」とは言えず将来性があるとも言えるのはなぜでしょうか。おもな理由は、以下のとおりです。

| ・配車アプリの普及によって、手軽に利用できるようになった ・自動運転タクシーの導入はまだ当分難しい ・海外旅行客や、高齢者からの需要が高まっている ・企業が統合されて、より効率的な経営ができるようになった ・タクシー業界への新規参入は難しく、競争が起きにくい ・50代以上にとっては、稼げる職業である |

それぞれについて、一つずつ解説していきます。

配車アプリの普及によって、手軽に利用できるようになった

現代は配車アプリが普及したことで、タクシーを手軽に利用できるようになっています。

これまではタクシーを呼ぶ場合、タクシー会社に電話したりホテルのフロントで依頼したりする必要がありました。配車アプリを使えば、スマートフォンやタブレット端末からタクシーを呼べて支払いもアプリ内で完結可能です。

タクシー会社としても、いつ捕まるかわからないお客様を待って走るより確実にお客様を乗せられるサービスを導入したほうが売り上げが立ちます。今後さらに導入が進めば、便利なツールとして重宝されるでしょう。

自動運転タクシーの導入はまだ当分難しい

お伝えしたとおり、近い将来に自動運転タクシー(MaaS)が導入されるため、タクシー運転手の仕事が減ることが予測されています。とはいえ、本格的に導入されるのはまだまだ時間がかかるでしょう。

また、「自動運転で本当に安全なの?」と思う層は一定数いることが考えられることや、実際にも事故を起こさないレベルに至っているかは疑問が残ります。

そして、タクシー運転手がいるからこそできるサービスもあります。観光案内や一期一会のコミュニケーションなどは、タクシー運転手ならではの付加価値と考えられます。

たとえ自動運転タクシーが導入されたとしても、タクシー運転手の需要は残り続けるでしょう。

海外旅行客や、高齢者からの需要が高まっている

営業収益と輸送人員は減り続けているものの、新型コロナウイルス感染症の規制が緩和されて海外旅行客は増えつつあります。

日本政府観光局(JNTO)によると、2024年4月の訪日外客数は3,042,900人で、前年同月比では56.1%増、2019年同月比では4.0%増となっています[6]。4月は観光シーズンと言えど、今後も海外旅行客は増え続けることが予想され、コロナ禍前の2019年と比較しても微増していることからも、今後も海外旅行客のタクシー需要はあるでしょう。

また、高齢者にとってタクシーは重要な移動手段となります。特に地方では公共交通機関が都心のように発展していないことから、タクシーがないと不便になることが多いでしょう。

高齢者の免許の自主返納を促す動きがあるものの、車がないと日常生活に支障が出るため返納したくない人も一定数いると考えられます。タクシー運転手の需要は今後もあり続けるでしょう。

[6]: 日本政府観光局

タクシー業界への新規参入は難しく、競争が起きにくい

そもそも日本においては、タクシー業界への新規参入が難しいという背景が存在します。

たとえば、ライドシェアについては海外で導入されているものと日本で導入されたものでは違いがあります。日本でタクシー事業を始めるには、国土交通省の許可が必要です。また、特定の地域では新規参入や増車が禁止とされています。

日本版のライドシェアは結局タクシー会社の管理下にあるため、今後どこまで広がるかは見通しがついていません。仮に日本版のライドシェアが広がってもタクシー業界にとって新しい営業形態が獲得できたにすぎず、業界の利権というものは失われないでしょう。

このように、タクシー業界では競争が起きにくいと考えられるため、一定数の倒産が起きてもなくなることはないでしょう。

50代以上にとっては、稼げる職業である

タクシー運転手は、50代以上にとって稼げる職業に分類されます。

全国ハイヤー・タクシー連合会の「令和5年タクシー運転者の賃金・労働時間の現況」[7]によると、令和4年1月~12月のタクシー運転手の平均年収(年間賞与も含む)の推定額は418万9,900円で、前年に比べ57万6,600円増加しています。

全産業労働者の平均(506万9,400円)と比べると低くなりますが、50代以上の人がタクシー運転手として働くにあたって、以下のようなメリットがあります。

- 勤務日数の割には休みの日が多い

- 未経験でも働けて、サポートも充実している

- 働き次第で平均よりも稼げる可能性がある

- 年齢や経験によって給料の差が少ない

- 人間関係のストレスが少ない

- 70代になっても活躍できる

50代以上で同じようなメリットがある職業は決して多くないでしょう。体力不足や視力の問題はあるにしても、タクシー運転手は50代以上にとって、稼げる職業と考えられます。

[7]: 全国ハイヤー・タクシー連合会の「令和5年タクシー運転者の賃金・労働時間の現況」

タクシー業界が取り組む解決策

タクシー業界が抱える課題を改善し、将来的にタクシーの需要があり続けるためにはどうしたら良いのでしょうか。以下では、タクシー業界が取り組む解決策を3つ紹介します。

門戸を広げて人手不足を解消

1つめは、門戸を広げて人手不足を解消していくことです。たとえば、外国人や女性、新卒まで門戸を拡大することなどです。

具体的な解決策は、以下のとおりです。

| 外国人 | ・就労ビザ取得のサポート ・外国人労働者の積極的採用 |

|---|---|

| 女性 | ・女性が働きやすい環境整備 ・短時間勤務でも可能にする働き方改革 |

| 新卒 | ・新卒の積極的採用 |

新卒採用については、2022年の道路交通法改正で第二種免許の受験資格が緩和されたことが追い風になっています。これまでは「21歳以上かつ3年以上の運転経験」が必要だったところ、改正によって「19歳以上かつ1年以上の普通免許保持者」であれば取得可能になりました。

タクシー会社としては、研修制度の充実や第二種免許取得の支援などのサポート体制を強化していくことが必要となるでしょう。

労働環境の改善

2つめは、労働環境の改善です。

タクシー運転手の仕事は不規則な勤務時間で労働時間も長く、運転する距離も長くなりやすいことから過酷な仕事と考えてしまう人もいるでしょう。このようなイメージがあると、タクシー運転手として働くことを敬遠してしまう可能性があります。

勤務形態については、日勤(昼勤・夜勤)と隔日勤務の2パターンがあります。そして、労働時間については「ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示(2024年4月1日施行)」によって、以下のとおりとなっています。

| 1か月の拘束期間 | 【日勤】288時間以内 【隔日勤務】262時間以内 ※地域的その他特別な事情がある場合、労使協定により270時間まで延長が可能(年6回まで) |

|---|---|

| 1日、2暦日の拘束時間 | 【日勤】 13時間以内 (上限15時間、14時間超は週3回までが目安) 【隔日勤務】 ・22時間以内 ・2回の隔日勤務を平均して、1回あたり21時間以内 |

| 1日、2暦日の休息時間 | 【日勤】 継続11時間与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない 【隔日勤務】 継続24時間与えるよう努めることを基本とし、22時間を下回らない |

いわゆる「2024年問題」は、労働環境の改善としてポジティブに捉えると良いでしょう。

[8]: 「ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示(2024年4月1日施行)」

配車アプリへの対応や他交通機関との連携

3つめは、配車アプリへの対応や他交通機関との連携です。

お伝えしたとおり、現代は配車アプリが普及してきたことで、タクシーを手軽に利用できるようになってきています。今後導入するタクシー会社が増えていくことが予想されます。

また、他交通機関との連携としては、MaaSの導入を検討するとよいでしょう。まだまだ課題はあるにしても、将来的には自動運転タクシーの導入が予定されていることもあり、時代の流れに乗るためにもMaaSの導入も視野に入れておくのがおすすめです。

タクシー業界は終わりではなく、現在転換期にある!

本記事では、タクシー業界は本当に「終わり」を迎えるのか、理由の深掘りと将来性について徹底検証しました。

タクシー業界は終わりではなく、現在転換期にあると考えられます。たしかに課題は多くありますが、そうは言っても終わりではなく将来性がある業界です。

タクシー運転手への転職を検討している人は、現在タクシー業界が抱えている課題や将来性を知っておくと、実際に働くときの意識がよりポジティブになる可能性があります。

時代の変化に対応し、必要とされるタクシー運転手を目指していきましょう。

後悔しない会社選びなら、シニアタクシーデビューに相談!

タクシー運転手で間違った会社選びをしたく無い方は、「シニアタクシーデビュー」に相談しましょう。

シニアタクシーデビューは、50代・60代に向けたタクシー専門無料転職支援サービスです。未経験者のサポートに強く、タクシー会社からは教えてもらえない知っておくべき情報もご紹介。

また、ご面談でヒアリングした情報をもとに専門スタッフが推薦状を作成するため、求めている条件に合致した会社を紹介してもらえる可能性が高くなります。

タクシー運転手として会社選びを後悔したくない方は、シニアタクシーデビューをぜひご活用ください。

\50代以上歓迎!タクシー運転手への転職なら/

\50代以上歓迎!未経験からタクシー運転手へ転職するなら/